秋晴れの爽やかな青空の下、倉敷市内の公立小学校で初めての土曜日エディブルを開催しました!

小学校へは、ちょっとした山沿いを登っていきます。

車窓から見える道路脇の木々や茂みがとても美しかったので、車を停めて、思わずパチリ☆

山を下りるとすぐに賑やかな町が広がっているのが不思議なくらい、緑豊かで静かな地域。

この地域は今居住者がだんだん減っていて、空き家も増えているそうです。

移住を検討している方には結構ステキな穴場なのではないか‥と思いました。

小学校内は、職員の方や先生方が四季折々の花々を美しく植栽されていらっしゃいます。しかも、その花苗はタネから育てているんです。

このような先生方がいらっしゃる学校は、きっと児童の皆さんのことも大切にご指導されているに違いありません。

土曜日エディブルの設営。ありがたいことに、この活動を一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパンさんに認定していただき、トレードマークの赤いギンガムチェックのクロスをお借りすることができました。これがあるとすっかりエディブルの世界♡

自然豊かな環境の中でのびのびと育ったステキな子どもたちと「はじめまして」。 でも、「本当にはじめましてだっけ?」と言いたくなるくらい、すぐに仲良しになりました(^^)

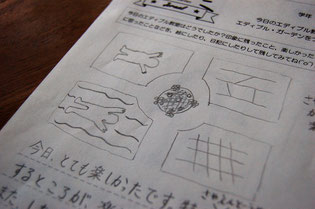

会の前半は座学の時間として、「エディブルってなぁに?」から始まり、これからみんなとどんなふうにエディブル・ガーデンをつくろうとしているのか、土のこと、はては地球のことまで‥を簡単にお話しました。

本当はもう少しこの時間は多めにとりたいのですが、まずは論より証拠、百聞は一見に如かず。子どもたちが飽きてしまわないよう、御託を並べるよりまずは実践で行くことに。

このあたりは、事前に作成している指導案の通りに進めようとせず、子どもたちの反応や表情を見て臨機応変に変えていくことが大切です。「できるだけ多くのことを伝えたい」と思う方が多いですが、「何か1つだけでいいから覚えて持ち帰って欲しい」という意識で臨むほうが、ずっと子どもたちの心に届きます。

作業開始。小さなスペースなので、負担のない範囲で、可愛いガーデンデザインにしました。みんなが思っているごく普通の縦に並んだ畝の畑ではないので、新鮮だったようです。参加してくれた子どもたちは、おじいちゃんやおばあちゃんが畑をしているという子もいたのですが、全員鍬を持つのは初めてとのこと‥にしては上手!

ベッド(畝)が完成して、さぁいよいよタネを蒔こう!というときになって、めちゃくちゃ面白いことを思いついた子どもたち!

「普通に筋蒔きしなくてもいいよ!好きなデザインにしよう~」と提案すると、

「あみだくじみたいに蒔く!」

「チェック柄もいいね!」

「ぐるぐる渦巻きにする?」

どんどんアイデアが出てくる、出てくる!

しまいには

「人型でもいい?」と言い出した男子たちw

一人がバターン☆とベッドに倒れ込むと、「俺も~wwww」とまた一人(笑)

そこから一気に子どもたちが加勢し始め、あっという間に人型を取ったベッドができました。

傍で見ていらっしゃった教頭先生や地域コーディネーターさんからも歓声が(^_^)

子どもって、どうしてまぁこれだけ素敵なことを思いつくんでしょうね。

農業の生産現場では思いつくこともないし、むしろ許されないことを許容されるのは、生産を目的としないエディブル教育だからこそ。

「これ、ちゃんと芽が出てきたら、コナンに出てくる殺人現場みたいになるねw」

こうして、とても初めてとは思えない、素敵な子どもたちとの初めての土曜日エディブルは無事に終了しました。

いつも思うことですが、子どもって、大人の考えていることを敏感にキャッチし、その期待に応えようととてもよくがんばってくれるんですね。それが子ども自身にとって楽しいこと、やり甲斐があることと感じられれば、自分事にして主体的にどんどんアイデアを出して取り組んでくれる。大人が教えているようで、逆に教えられることのほうが多いと感じます。

土を耕していて根っこを齧る虫が出てきたときに、「僕はこれから毎日、根っこが齧られないように虫がいないか点検しとく」と言って虫を集めるビニール袋を手から放さない子がいました。彼にとって、すでにエディブル・ガーデンは「自分のガーデン」になったのでしょう。

ベッドを平らになるよう丁寧に均してくれていた子に「キミがやるとすっごくキレイなベッドになるねぇ」と言うと、最後の最後までずっと均してくれていました。彼にとっても「自分のガーデン」です。

収穫は来年の春だよ と言うと、「えー じゃあ中学生になってるー」と残念がる6年生。教頭先生が「中学になっても来ていいよ」と言うと、ホッとした顔になってニコニコ顔に。彼女にとっても、すっかり「自分のガーデン」なのですね。

学校の中に菜園やガーデンがあることで、一日の大半を学校で過ごす子どもたちにとってそこは「自分たちのガーデン」となり、自分事として責任感や守りたいという気持ちを起こさせるのだと思います。ここに『エディブル・スクールヤード』=『食べられる校庭』の真骨頂があります。既に完成された農園へおじゃまして農業体験するのでは得られない体験なのではないでしょうか。

これからうまく芽が出て菜園らしくなるのかはまだ未知数ですが、失敗してもいいのです。「どうして失敗したんだろう」「うまくいかないのはなぜ?」と考えることこそが、子どもたちに必要な力になるはずです。

‥とはいえ、コナンの殺人現場(?)のベッドやあみだくじのベッドは成功して欲しいなぁ(笑)

これからが楽しみです!