今日は第1弾に続き、とある公立小学校での土曜日エディブル。

第1弾のエディブルガーデンをつくろう!が大好評だったことで、第2弾開催が決まりました(^^)v

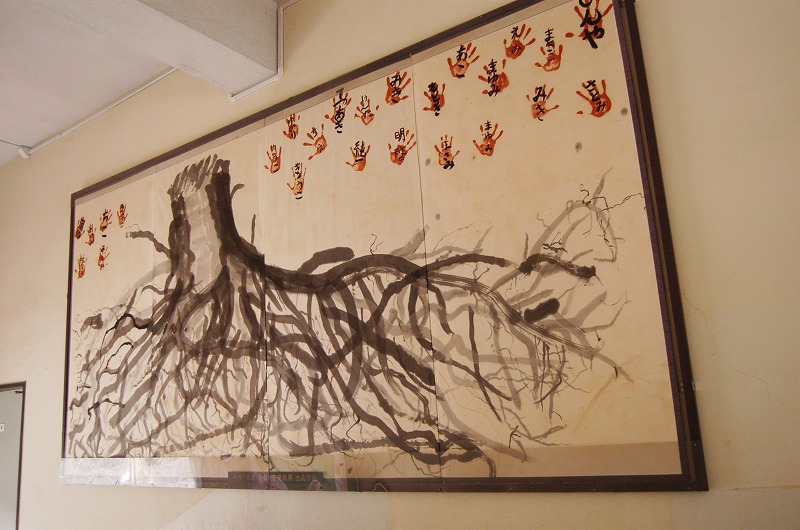

こちらの小学校へ初めておじゃましたとき、一目惚れしたのがこの絵!これ、素晴らしいと思いませんか?

この絵を見たとき、「この小学校は絶対いい学校だ!」と直感。だって、根っこの絵なんですもの。普通、土から上の樹木の部分を描くことはあっても、根っこを描くなんてあまりお目に掛かりません。

&Garden が最も大切にしていること‥それは、「根っこが大切」ということなんです。偶然だったとはいえ、なんだかこの小学校に呼ばれたような運命を感じてしまいました(〃▽〃)

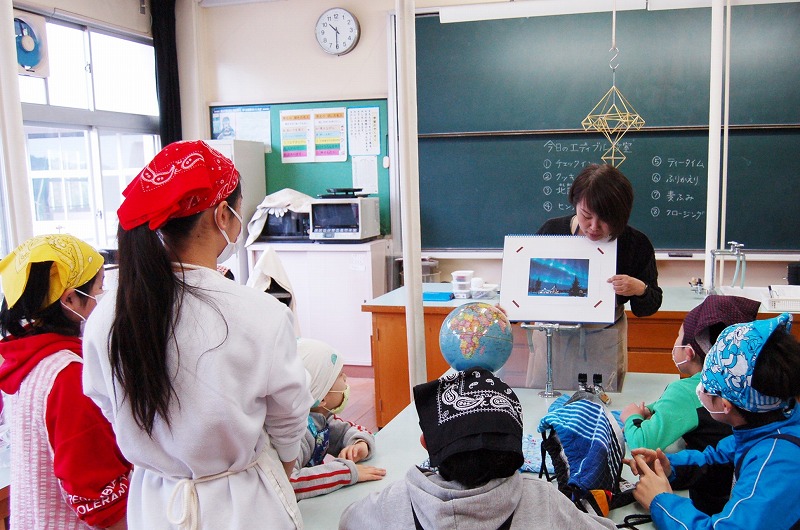

みんなと再会♡ この日は新しく参加した子もいて、前回と同じようにゲーム形式でのチェックインから始めました。

今回のテーマは寒い国の気候や、そこに住む人たちの暮らし、農業、工芸のお話と体験です。

一旦 ティータイムの準備をしておいてから、つづいては今日のテーマ「北欧の国の人の暮らし」について。ここでは特に、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドの3つの国を取り上げました。「ムーミンの国だぁ!」と知っている人もいました。白夜と極夜のお話、地球の公転、地軸のお話も^^

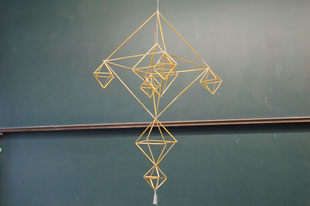

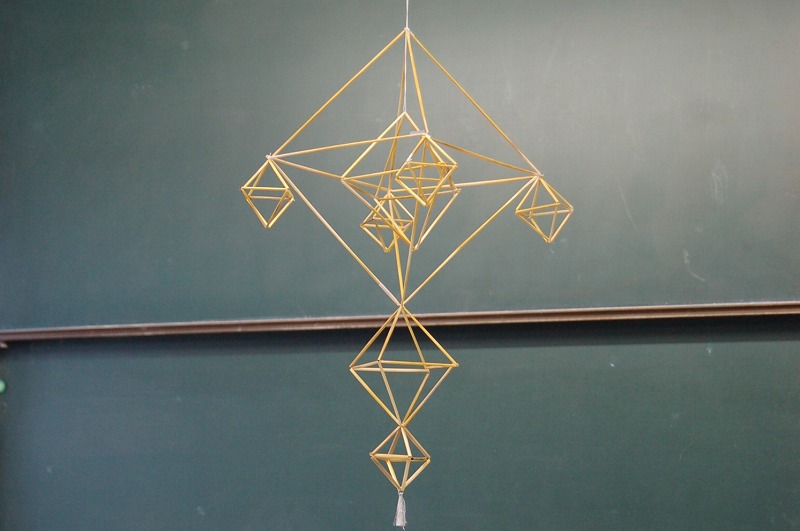

そして、フィンランドの工芸細工「ヒンメリ」をつくります。

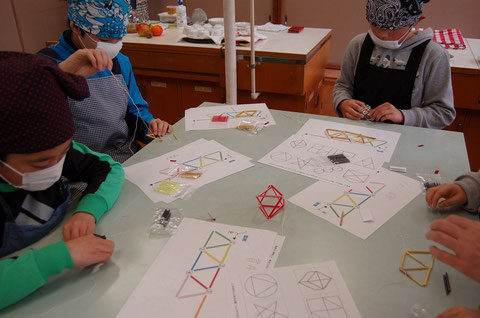

ヒンメリづくりの前に、まずはウォーミングアップ。頭を柔らかくする頭の体操をしてもらいました^^

ウォーミングアップが済んだら、さっそくヒンメリづくり!

設計図を基に、みんな真剣。まずは八面体をつくります。これは平面図形を立体にしていく作業となります。手先の器用な子は、図面に頼るというよりは直感で組み立てる傾向があり、糸の結び方が上手でした。また反対に、糸の運び方に苦戦している子は、図面の読み取りが案外上手で、頭の中ですでに完成形ができていて、それに近づけていく様子が面白かったです。それぞれ得意・不得意分野があり、それをカバーする知恵が育っているなぁと思いました。

低学年から高学年まで、誰も途中で投げ出しちゃう子もいなくて、お互いに助け合ったり、わからないときには「先生、わかりませーん!」と手を挙げて質問したりします。自分の意思をちゃんと伝えることができている証拠ですよね。先生方の日頃からのご指導の賜物なのではないでしょうか(^^)

さぁ、ひと仕事終わったところで、そろそろクッキーも完成。お茶にしましょう!

スウェーデンでは、お茶をすることを「フィーカする」と言います。この日は「フィーカしよう!」と呼びかけ合って、みんなもすっかり「フィーカ、フィーカ!」って覚えてくれました。

フィーカではコーヒーを飲むことが多いそうですが、今日はフルーツティーを用意しました。

ポットにお湯を注いだ瞬間、ふわぁ~っと果物の芳醇な匂いがテーブルを包み込み、思わずみんなの笑顔がこぼれます。みんなの視線がポットにくぎ付け(笑)

「こんなに素敵なお茶の時間になるのなら‥!」と、教頭先生がソーサーまでが揃ったティーカップをお貸しくださいました。きちんとクロスを敷いて、ていねいに淹れたお茶をカップ&ソーサーでいただきます。

みんなが「わぁ~♡」「すげー!」と喜んでいたのですが、その様子はキャーキャー騒ぐ喜び方ではなくて、なんだかどこかふんわり、思わず小さく歓声があがる‥といった、一人一人の表情が幸せに満ちた感じだったのが印象的でした(^^)

「ああ~ 毎日が猛スピードで過ぎていって、こんなふうにゆったりとていねいにお茶の時間を過ごすことなんてないなぁ~」としみじみおっしゃった校長先生、教頭先生。

学校の先生がどんなに大変な日々を送っていらっしゃるか、我が子を通じてPTA役員もしてよく存じ上げていたので、何よりも嬉しいことでした。

スウェーデンの「フィーカ」では、一日のうち10時や15時になると、どんなに仕事が忙しくてもその手を止めて、皆でお茶やコーヒーを淹れてちょっとしたおしゃべりをして過ごすことを大切にしています。「ちょっとこの仕事を終えるまで先にやってて」なんて言おうものなら、上司に怒られちゃうんですって。

フィーカをすることによって、返って切り替えが出来たり、仲間同士のコミュニケーションが生まれたり、そこから仕事の効率が上がる‥という考え方から、ハードワークを続けることはよくないこと とされた職場文化が育っているそうです。

学校に限らず、「働き方改革」が叫ばれている日本で、こんな職場文化が根付くといいですよね。もちろん、家庭の中でもそう。

毎日が無理でも、ペットボトルの飲み物で済ませたり、マグカップで済ませたり‥ということをしないで、たまにはクロスを敷いて、ていねいにお茶を淹れて、ひと呼吸してみてはいかがでしょうか。

「そんな時間のかかることなんてしてられない!」と思われるかも知れませんが、ひと呼吸おいたり、クールダウンしたり、切り替えたり‥という行為が案外、多くの時間を生み出すものです。そこに生まれる時間とは、「量」ではなく「質」。だからこその、効率UPなんですね。

何気なくスルーしていたこと、これまで当たり前と思っていたことからちょっと転換することで、負のスパイラルからあっさり抜け出せることは多いものです。大人に少しでも余裕やゆとりが生まれたら、その恩恵は間違いなく、子どもたちへ還元されるはず。子どもたちを取り巻く悲しいニュースが毎日のように報道されていますが、解決の一端にならないものでしょうか。

&Garden が伝えたいことの一つです。

このたびのカリキュラムも一見、ただ工作をしてオシャレにお茶しているだけ‥と思った方は、損をしています。この中には、社会(地理、気候ほか)、算数、家庭科、国語、アート‥といった教科への広がりと繋がり、異年齢同士の協働、異性同士の協働、いつもと違う先生や大人たちの姿を見つけること、その中で自分がどう振舞うか‥といった、子どもたちにとってさまざまな発見と体験が隠れています。そこをしっかり次に活用していただきたいと思います。

最後に麦踏みをして、終わり。

クロージングでは「新年度もまたエディブルが続けられるよう、校長先生にお願いしようね!」とお話ししましたら、

「また綾子先生に会えますように(^人^) 」と言ってくれた子もいて、嬉しかったな。

春になったら、植物も生きものもどんどん動き始め、命があふれ出します。そんな身近な “足元にある自然 ” を楽しみ、慈しむ活動ができることを楽しみにしています。

お手伝いくださった地域コーディネーターの皆様、活動にご理解くださる学校の先生方、そしてステキな子どもたちに、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます(^_^)/

帰宅後、夜のうちに地域コーディネーターさんから連絡。嬉しいことに、新年度からもエディブル教室の継続が決定したとのこと。さっそく年間のカリキュラムを作成しなくちゃ~φ(・ェ・o)

※この活動は、文科省と厚労省が各市町村に対して推進している「放課後子ども教室事業」の一環として、学校支援地域本部のご依頼により行っています。(ESYJ にも後援いただくことになっています)学校への直接のお問合せや視察依頼、突然の訪問など、学校や児童の皆さんへご迷惑のかかる行為はくれぐれもお控えください。

※お住まいの学区でエディブル活動を取り入れてみたい‥とご関心のある方は、直接当教室へお問合せいただくか、お住まいの学区内にある学校支援地域本部の地域コーディネーターさんを通じてお問合せください。受け入れエリアは岡山県内を中心に、県外にも対応いたします。導入に関する詳細をご説明させていただきます。

※取材や記事寄稿をご希望の方は、まずはメールフォームよりお問合せください。